『朝日新聞』夕刊に1969年10月から1971年11月まで連載

解説

「花神」は中国で花咲爺を意味する。またこれは司馬遼太郎による歴史長編の題名にもなっている。

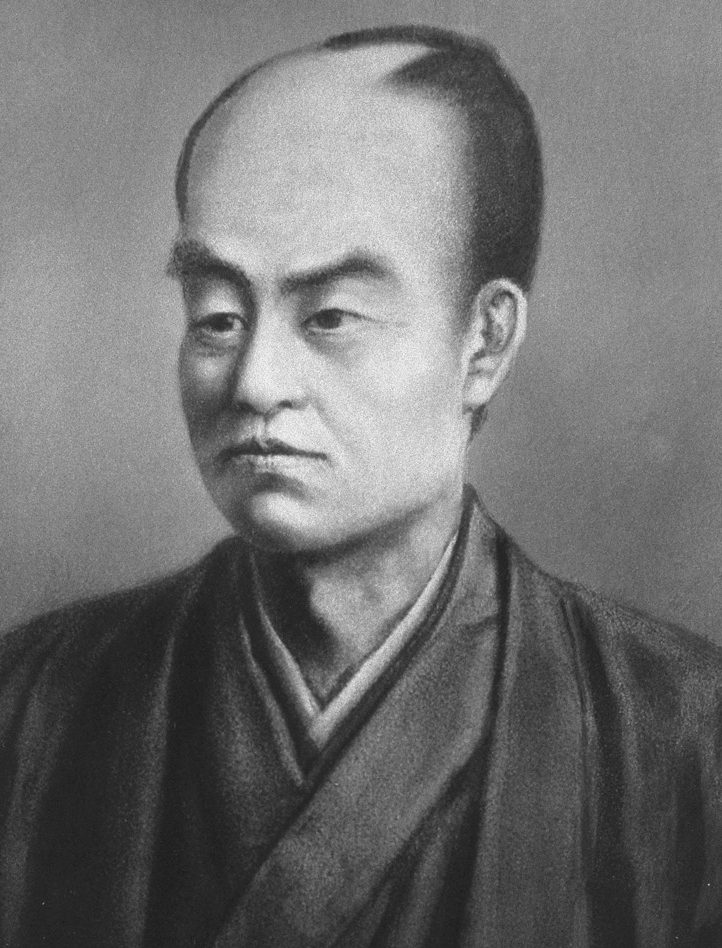

主人公は村田蔵六(後の大村益次郎)である。彼は徳川幕府末期、旧態然とした枯木のような日本に革命の火を放ち花を咲かせる、という花神の役割を演じた。

村田蔵六は、長州(現在の山口県)に医者の子として生まれた。そして緒方洪庵の主宰する「適塾」で蘭学と西洋医学を学び、卓越した翻訳力を発揮した。

彼の身分は百姓である。だからこそ自尊心が無く自己顕示欲が薄い、と司馬氏は言う。では、そのような平凡な一人の男がどのように歴史的大役を務めるようになったのか?

事の発端は、女流蘭方医のシーボルトイネとの出会いである。適塾の講師であった蔵六は、職務で訪ねた医師渡辺宋謙邸で、無理やり宋謙の妻とされていた彼女と出逢った。向学心に燃えるイネは、こっそり滞在中の蔵六を訪ねて蘭学のてほどきを受け、彼の聡明さに大変感動した。そこで早速、宇和島藩の二宮敬作にそのことを手紙で知らせる。

当時宇和島藩は、開明的な藩主の下、ペリー来航に対抗して独自に蒸気船を作ろうとしていた。そのため蘭学の専門書を読み解く人財が必要で、先の二宮敬作が蔵六を推薦したのである。故郷へ帰って父の後を継ぎ、開業医を営んでいた蔵六は、武士の身分と給料という破格の待遇で「自由な技術者」として雇われた。

「頓狂」とは「おっちょこちょい」との意味である。敬作は蔵六にこれを見た。どんなに非現実に見えるような要求にも「応えよう」とあらば、自己都合を持ち出さずあっさりと受けてしまう「自由な精神」である。元来無駄話をせず無愛想に見える蔵六は開業医に不向きでであり、彼にとってむしろ有難い話であった。そこで妻を残して単身で宇和島へ渡った。そして書物から理論を学び、街中で見出された職人を教育して、見事に試作の蒸気船を造り上げたのである!これには藩主も大喜びで、彼はいつまでも宇和島藩の誇りとして厚遇された。

しかしもう一人蔵六の才能に着目した人物がいる。長州藩の桂小五郎(後の木戸孝允)は、敬愛していた吉田松陰が無残な刑死を遂げた直後に蔵六と出逢い、松陰と同じ「神韻」を彼の内に見い出した。この場合「神韻」とは、精神の在り方から生じる人格的魅力である。

当時徳川幕府は既にペリーの来航を機に開国せざるを得ず、欧米の国々は軍事力をバックにして中国の次なる市場として日本を虎視眈々と狙っていた。

長州藩は手工業の発達や日本海貿易により財政は豊かで、「松下村塾」に代表されるような憂国の士達は、「攘夷」思想つまり徳川幕府の開国に反対し外国を排除しようとする思想に染まっていた。そこで勢いに任せて幕府軍とも英・仏・米・蘭4カ国の海軍からなる連合艦隊とも単独で戦ったが、連敗を喫した。

さて蔵六は蘭学に秀でるも、書物を通して知る欧米の技術力の高さには脅威を感じていた。そしていよいよ、旧態然とした徳川幕府が終わり新たな日本生まれることを望むようになった。

桂小五郎は、蔵六の戦略家としての資質を見抜き「軍政専務」つまり国防局の局長並みの地位へと推挙したのであった。本来なら百姓身分に過ぎない蔵六が抜擢されたのである!このように幕府の象徴である身分制度が、長州から崩れ始めた。彼は、あらゆる身分の藩民が「攘夷」思想で一致して倒幕へ向かう流れに乗じて、百姓軍を指揮することとなった。ここに戦略家としての蔵六の真骨頂が浮かび上がる。そして遂に、幕府軍に勝利したのである!

当初長州藩の単独行動に対し慎重だった薩摩藩も、倒幕運動において長州と足並みを揃え「薩長連合」を結ぶ。これは西郷隆盛や大久保利通による政略の勝利で、戊辰戦争を経て徳川幕府は終わりを告げた。

新政府発足当時、薩長連合は国政を担う実力を伴っていなかった。そこで幕府軍の残党は北上して東北勢力と結託して巻き返しを図ろうし、都市部にも「彰義隊」と呼ばれる反官武装軍団が結成され、不穏な動きをしていた。

ここで再び村田蔵六の出番である。いかに都市の機能と民間人の命を戦火から守り、武装勢力のみを一掃するか?戦略をこの点にのみ集中させ、成功させるのである!

最後に村田蔵六とシーボルトイネとの関係に触れよう。先に述べたとおり、二人は師弟として出会った。蔵六が二宮敬作の推薦で宇和島藩へ赴任後、敬作はイネを蔵六の下へ呼び寄せ、蔵六の内弟子となるように取り計らった。宇和島では、二人の関係を師弟以上のロマンスと呼んでいるそうだ。

イネは、当時の女性の一般像には到底収まらない人だ。日本における西洋医学の創始者で、神のような存在の父シーボルトに憧れ、蔵六、ボンベなどの優秀な師に恵まれ、産科の臨床医師に留まらず、当時欧米最先端の病理学にも造詣を深めていった。司馬氏は、彼女の学問と師への愛を、理性と感情が一体となって燃え上がる神秘的な情熱として描いている。

一方蔵六は、強靭な意志力を持って、彼女の人格をいわば彼女以上に認め、弟子として成熟させるための配慮の行き届いた愛を持って期待に応えた。イネの医学知識が、軍事一辺倒になってしまった蔵六を遂に超えてしまった時、彼は師として満足し医学を手放す。

蔵六が凶刃に倒れたのは当時の扇情的な空気に染まらなかったからだ、と司馬氏は描く。重傷を負った彼の下へイネは他の二人の蘭方医と共に駆けつけ寝食を忘れて看病するも、蔵六は遂に没した。

軍事では明治政府樹立に功を奏し、医学ではイネという愛弟子を残した村田蔵六こと大村益次郎。しかし百姓身分だった彼には武士のような大胆さやプライドも、西郷隆盛のようなカリスマ性も無い。蘭学を身に付けてもバタ臭く無く、人を分け隔てせず大切にし、故郷の自然を愛する、一人の平凡な日本人であった。しかしそんな彼が、時代の要請に請われるままに無になって役割に徹する時、大ドラマが展開した。

どんな人も、今を生きる「大村益次郎」になれる。司馬文学の中でも「花神」の人気が高い秘訣は、そういったロマンを読者に与えてくれるからではないだろうか。

抜刀隊の作詞者ですね。NHKの花神なつかしく思い出されます。何回目だったかな高杉晋作が下関戦争の和睦交渉で彦島の英国租借を、古事記の暗唱で回避した場面が思い出されます。