新約聖書の「使徒言行録」(新改訳聖書では「使徒の働き」)には、紀元30年から63年までのキリスト教会の歴史が書かれている。全28章からなるこの文書は、内容的にみると12章を区切りとして前半と後半とに分かれる。

12章以前の前半では、ペトロなど、生前のイエスをよく知っていた弟子達を中心として、エルサレムにあるユダヤ人キリスト教会が取り上げられ、13章以降の後半では、イエスの死後、復活したキリストに出会い信仰を持ったパウロと彼の弟子達を中心として、パウロによる3回の伝道旅行から生まれた異邦人キリスト教会が取り上げられている。つまり12章には、このキリスト教会史の転換点が記録されているのである。

12章の舞台は紀元44年頃、イエス・キリストが十字架刑で殺された約14年後である。それまでに、ユダヤ人キリスト教会が生まれ、ステファノという殉教者が出、エルサレムにあるキリスト教会は激しく迫害された。当時の支配者はヘロデ・アグリッパ1世(聖書では「ヘロデ王」)である。彼は、イエス誕生の頃ユダヤを治めていた残虐なヘロデ大王の孫にあたり、政治において辣腕家であった。ローマ皇帝の好意と信頼を得てユダヤ領土の支配を独占し、ほぼヘロデ大王に匹敵する広さを治めていた。さらに彼は、ユダヤ民衆の好意を得るために、クリスチャンを迫害することを思いついた。まず、イエスの12弟子の重鎮であるヤコブを殺害した。これが好評だったので、次は筆頭弟子であるペトロと考え、全世界からユダヤ人が集まる過ぎ越し祭の最中に彼を処刑することを企て、彼を捕らえて投獄した。

全く手前勝手な権力者の思惑で、貴重な指導者達の人命が弄ばれて損なわれ、大打撃を被ったクリスチャン達は、一体どんな心持であったろう。「神は助けてくれない」と恐怖に慄き、信仰を失ったか。もしそうなら、「我こそは神の民」と自負するユダヤ人達の思う壺だったに違いない。

しかし、この絶体絶命の危機に瀕したクリスチャン達は、迫害の恐怖に屈せず、教会に集まり祈った。すると、驚くべきことが起こった!天使が現れ、ペトロを牢獄から救出したのである。そして彼を安全な場所にまで連れ出して、天使は忽然と姿を消した。我に返ったペトロは、「今、初めて本当にことが分かった!主が天使を遣わして、ヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆるもくろみから、私を救い出してくださったのだ」と言った。つまり彼は、当時全世界に匹敵するローマ帝国とユダヤ民衆を敵に回したことと、そのただ中で、神は彼に味方し救い出したことを悟ったのである。

早速ペトロは、クリスチャン達の集まる家へ行った。するとそこでも大勢の人達が、翌日処刑されるはずの彼のために熱心な祈りを捧げていたのであった。

ペトロの救出劇の背後に、教会の祈りがある。当時の教会は、不当な差別や迫害の中で、耐え抜くクリスチャン達の共同体であった。一人一人は、無名で小さな存在であるが、有力な指導者達を失ってもなお、諦めず集まって最後まで祈り抜いた。神は、彼らの熱心な祈りと揺るぎない信仰に、新たな「神の民」を見出したのである。

さて、ペトロ殺害に失敗したヘロデ・アグリッパ1世はどうなったのか。彼は、程なくして近隣国から絶大な権力の賞賛を浴びた直後に、蛆虫に食われて死んだという。もし神を敵に回すならば、どんな権力者といえども、非業の死を遂げる。こうして、ユダヤ民族国家は衰退していった。

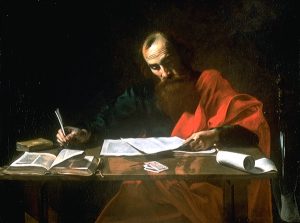

またこの出来事の後、ペトロも「使徒言行録」から姿を消す。そして代わって登場するのがパウロである。彼は元々生粋のユダヤ人でありながら、律法を重んじるユダヤ教的キリスト教を批判し、より旗幟鮮明にして、ユダヤ人以外の異邦人へ独自のキリスト教宣教を進めていった。神は、愛し合う世界作りの担い手として、ユダヤ民族中心から異邦人中心へと方向転換したのである。

(2020年7月1日発行「熊野だよりNo.45」より抜粋)